医療コラム

MRI/CT検査・画像診断に関して、日常の診察や検査ご予約時にお役立ていただける医療情報をお届けします。

CT基礎知識〜肝臓〜

CT基礎知識〜肝臓の読影〜

今回は、各臓器別のCT評価のうち腹部臓器の肝臓についてお話し致します。

肝臓をCT検査する目的として、よくご紹介頂くのは、肝酵素上昇や、レントゲン検査・超音波検査等で見つかった肝腫大、肝臓腫瘍の精査です。

これらの精査に重要なのが、以前のコラムでもご紹介させて頂いた、造影剤を使用した造影CT検査であり、特に肝臓腫瘤にはダイナミックCTでの評価が必要となります。

ダイナミックCT

「ダイナミック」とは

動的検査(dynamic study)の意味であり、ヨード造影剤を静脈から急速注入した後、造影剤が各血管にて輝度上昇がピークに到達するタイミングを見計らって、動脈相、門脈相、平衡相などと同じ部位を複数回撮影する方法です。

一般的に、動脈相15~20秒、門脈相40~45秒、平衡相120秒での撮影を実施しています。

(※インスリノーマ等の膵臓評価には、動脈相でも早期動脈相、後期動脈相と更に細かく撮影する必要があります。)

全ての時相で不均一な増強を示すのは肝細胞癌(以下、症例報告にて紹介)、動脈相で強く増強され、平衡相で病変が不明瞭となるのは結節性過形成等の良性病変を疑います。

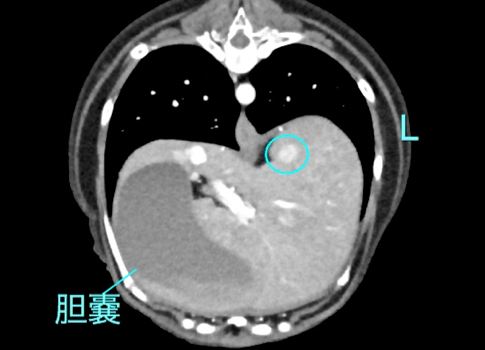

結節性過形成

【CT画像】動脈相

【CT画像】平衡相

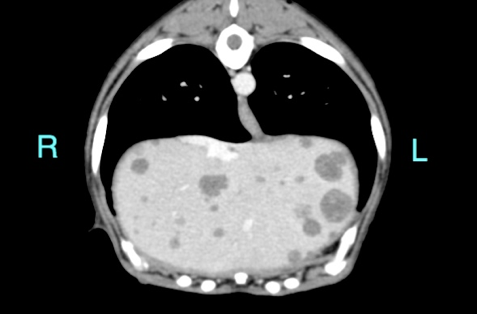

転移性病変

増強効果はあるが、全ての時相で周囲肝実質よりも低い増強であり、多発している場合は転移病変を疑います。

【CT画像】動脈相

【CT画像】門脈相

肝炎などのびまん性病変に関しては、評価が難しい場合があります。

ここまで、造影CTでの撮影・読影方法についてお話ししてきましたが、造影剤投与前の画像評価も忘れてはいけません。

造影前の単純CT画像では、脂肪肝の存在が明らかになります。正常な肝臓のCT値は50〜60HUですが、脂肪肝の場合、脂肪の混在によりCT値は40HUより低くなります。

通常胆嚢の方が肝実質よりも低吸収ですが、わかりやすい症例では肝リピドーシスでは胆嚢の方が高吸収となります。

造影前より低吸収で、造影後にCT値の上昇が見られず、増強効果が認められない病変は嚢胞病変等というようになります。

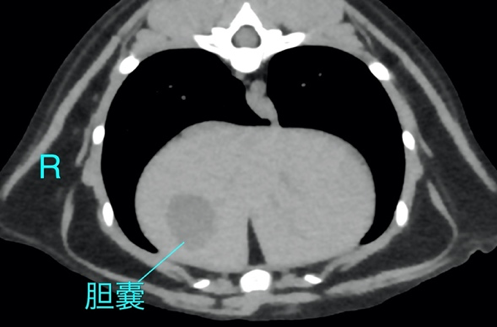

【CT画像】猫 1歳 正常肝

【CT画像】猫 10歳 肝リピドーシス(FNAにて診断)

症例画像

〜肝臓腫瘍〜

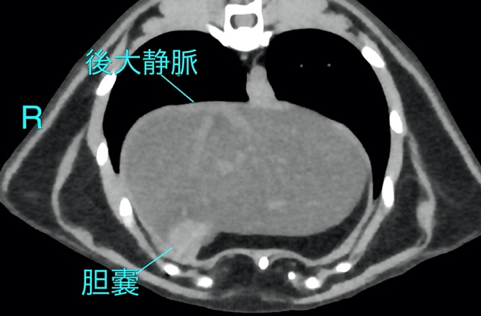

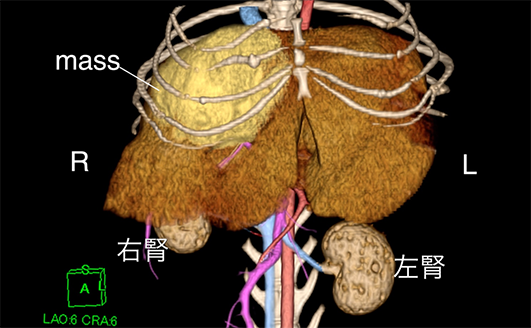

【症例】チワワ、13歳 、避妊雌、体重4.35kg

【主訴】肝臓腫瘤

【経過】検診時の血液検査にて肝数値上昇、追加超音波検査にて肝臓腫瘤がみつかった。

画像所見

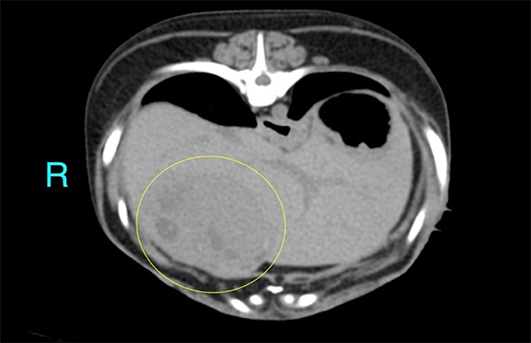

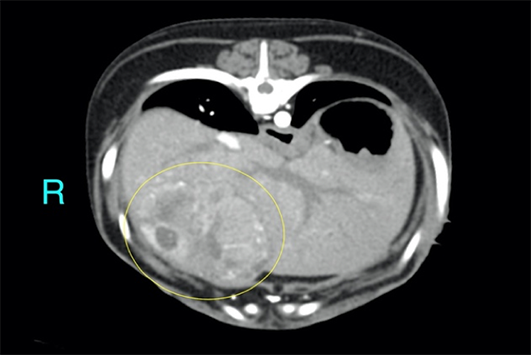

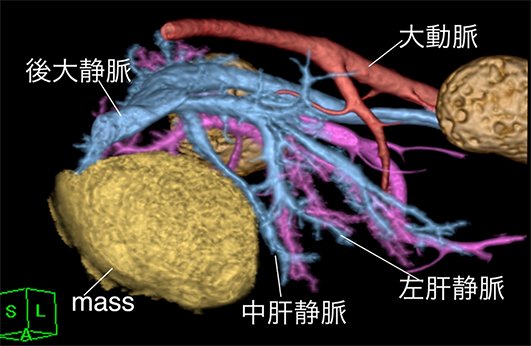

肝臓・内側右葉に径3.5×5.2×4.3㎝(高さ×幅×体軸)の腫瘤性病変が認められる。

腫瘤はCT値10~70HUを呈し、造影剤により全ての時相で不均一に増強され、肝細胞癌等の腫瘍が疑われた。

【CT画像】造影前

【CT画像】動脈相

【CT画像】門脈相

【CT画像】平衡相

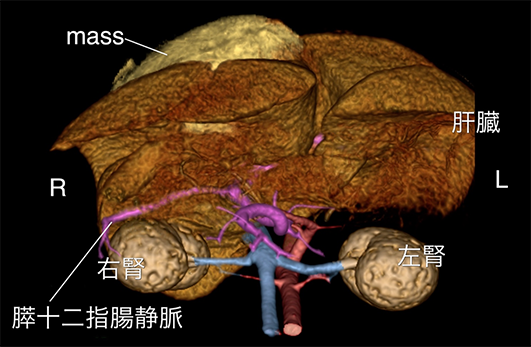

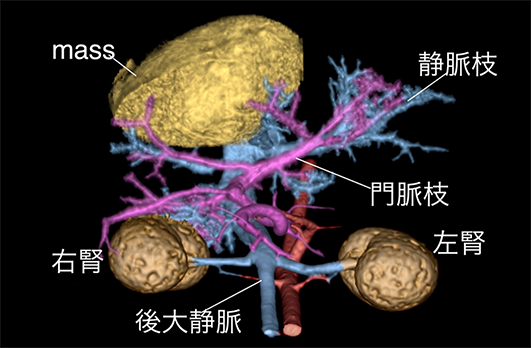

3D画像

【3D画像】尾側観 斜位

【3D画像】尾側観 斜位(腫瘤・血管構造)

【3D画像】腹側観

【3D画像】左側観

病理

肝細胞癌

その後の経過

検査後に主治医のもとで手術が行われ、術後経過良好とのこと。

担当者コメント

飼い主様へのインフォームや手術支援のために、3D画像を作成して欲しいというご依頼を受ける事がございます。

主に腹部腫瘤や門脈体循環シャント等の血管異常を作成させていただく事が多いと思いますが、3Dも含めどのような画像であれば手術計画がよりしやすくなるのか、先生方の貴重なご意見を、今後もお聞かせ頂きたいと思っております。

その結果で、主治医の先生方や飼い主様にも分かりやすい画像を作成していく事も画像診断医として重要な役割だと思っております。